浜松町 歯医者/歯科|愛 矯正歯科クリニック 東京都港区で矯正治療ならお任せ下さい。

大人矯正・子供矯正・目立たない矯正実績多数。女医が対応。

本来は、上顎の歯が下顎の歯を覆うように、外側・前方であるべきかみ合わせが、反対になっている状態を、受け口(反対咬合)といいます。ものが咬みにくく、発音に影響が出ることもあります。骨格性の問題の度合いが強いと顎がしゃくれている特徴的な顔貌を呈します。

| 治療前 | 治療後 | |

|---|---|---|

|

|

| 治療前 | |

|---|---|

|

|

|

|

| 治療後 | |

| 治療前 | |

|---|---|

|

|

|

|

| 治療後 | |

咬んだときに奥歯は当たっていても、前歯が咬みあわずに開いている状態です。前歯でかむことができないので、奥歯に大きな負担がかかります。話すときにも息がもれて、発音にも問題が出ます。舌が前に出る癖の影響も大きく、この癖の改善が矯正後の安定には大切です。

| 治療前 | |

|---|---|

|

|

|

|

| 治療後 | |

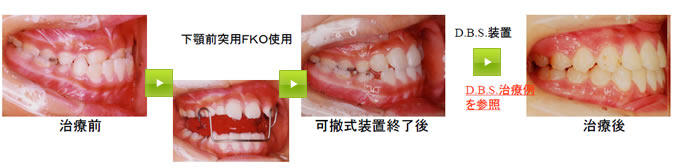

機能的顎矯正装置(可撤式装置・就寝時を中心に使用)を使用ののち、 D.B.Sによる個々の歯の配列へ

| 治療前 |

|---|

|

| 下顎前突用FKO使用 |

FKOは機能的顎矯正装置の一種類 |

| 可撤式装置終了後 |

|

| D.B.S.装置 << D.B.S.治療例を参照>> |

|

| 治療後 |

症例(B)、 (C)のような成長期にある症例では、このように好ましい成長の能力を利用したり、好ましくない成長を抑制しつつ、咬合の発育を誘導するという治療を行うことが可能であり、その結果としてより理想的な咬合を獲得することができます。

このような治療の時期を逸しないためにも、不正咬合に気がついた段階でまずは矯正医にご相談されることをおすすめします。